婦人科のがんの中で最も多い子宮がんには、子宮頸がんと子宮体がんがあります。子宮体がんは胎児が育つ子宮体部の子宮内膜から発生します。一方、子宮頸がんは、子宮の入り口の子宮頸部とよばれる部分から発生します。つまり、鶏の卵くらいの小さな臓器である子宮に全く性質の異なるがんが2種類もできるのです。今回は、「がんになる前に治療が可能」である子宮頸がんとその対策について解説いたします。国立がん研究センターの報告では、日本で、子宮頸がんにかかる女性は、約9,800人、亡くなる女性は、約2,700人となっています。

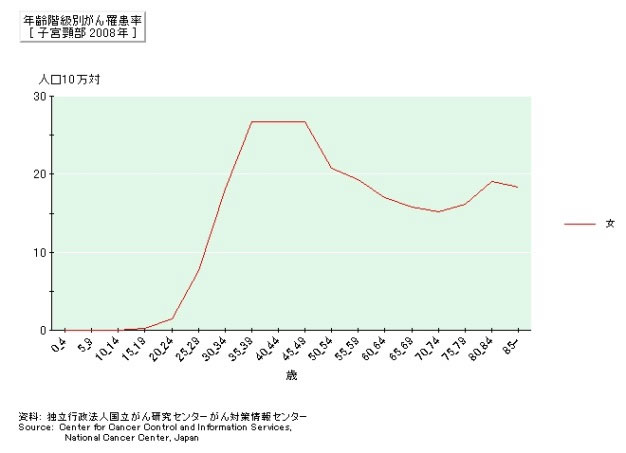

グラフに示しますように、子宮頸がんにかかる女性は、50歳以上の中高年層では順調に減ってきていますが、反対に20歳代から40歳代に発症のピークがあります。一般的に、がんの発生は、老化現象の一面としても捉えられていますが、子宮頸がんでは異なります。ここで問題なのは、妊娠や子育てにおいて「家族にとってなくてはならない存在」で、家庭の中心である年代の女性が病気になることです。さらにもう一つの問題は、性的活動の活発な20代後半から30代の若い女性の発症率が増加傾向にあることで、この年代の女性で発症するすべてのがんの中で第1位となっています。これは、子宮頸がんの原因は多くの場合、性交渉により感染するヒトパピローマウイルス(HPV)によるからです。つまり、性交開始年齢の低年齢化などにより性的活動が活発で、HPVに感染する機会が増えていることが若い女性の子宮頸がんが増加している原因と考えられています。HPVはすべての女性の約80%が一生に一度は感染しているという報告があるほど、特別なウイルスではありません。言い換えると、性行動のある女性の誰もが子宮頸がんになる可能性を持っているということです。

グラフに示しますように、子宮頸がんにかかる女性は、50歳以上の中高年層では順調に減ってきていますが、反対に20歳代から40歳代に発症のピークがあります。一般的に、がんの発生は、老化現象の一面としても捉えられていますが、子宮頸がんでは異なります。ここで問題なのは、妊娠や子育てにおいて「家族にとってなくてはならない存在」で、家庭の中心である年代の女性が病気になることです。さらにもう一つの問題は、性的活動の活発な20代後半から30代の若い女性の発症率が増加傾向にあることで、この年代の女性で発症するすべてのがんの中で第1位となっています。これは、子宮頸がんの原因は多くの場合、性交渉により感染するヒトパピローマウイルス(HPV)によるからです。つまり、性交開始年齢の低年齢化などにより性的活動が活発で、HPVに感染する機会が増えていることが若い女性の子宮頸がんが増加している原因と考えられています。HPVはすべての女性の約80%が一生に一度は感染しているという報告があるほど、特別なウイルスではありません。言い換えると、性行動のある女性の誰もが子宮頸がんになる可能性を持っているということです。HPVには、100種類以上のタイプがあり、高リスク型と低リスク型に分類されます。子宮頸がんを引き起こすのは発がん性HPVといわれる13種類の高リスク型のみです。中でも、HPV16型とHPV18型の2種類は、子宮頸がんを発症している20〜30歳代の女性の約70〜80%から検出されます。HPVに感染しても多くの場合は、症状はなく、免疫力によってウイルスはからだの外へ排除され、2年以内に90%以上が自然にいなくなりますが、約10%の人では感染が長期化します。この状態が続くと、その一部で異形成(前がん病変)を生じ、さらに平均で10年以上の歳月が経過した後、ごく一部が異形成から子宮頸がんに進行するとされています。実際、全世界で毎年3億人の女性から子宮頸部へのHPV感染が見つかると仮定した場合、そのうちの約0.15%が子宮頸がんを発症すると推定されています。つまり、高リスクHPVが検出されても必ずしも子宮頸がんになるわけではないのです。

子宮頸がんにならないためにどうすればいいのでしょうか

子宮頸がんは、初期にはほとんど症状がありません。進行すると、不正出血やおりものの増加、性交の時に出血があり、受診した時には、すでにがんが進行しているということも少なくありません。また、最近では妊娠を機会に子宮頸がんが見つかることも稀ではありません。その結果、妊娠や出産の機会を失うばかりではなく、命にかかわることもあります。このように、人生設計や現在の生活に大きな影響を及ぼす病気ですが、子宮頸がんは子宮の入り口付近に発生するので、婦人科の診察で検査がしやすく、発見されやすいがんです。また、早期に発見すれば比較的治療しやすく、治癒が見込めるがんでもあることから、早期発見が極めて重要といえます。それではどうすれば、早期発見ができるのでしょうか?子宮頸がんになるまでには、通常、数年〜十数年と長い時間がかかるので、定期的な子宮頸がん検診(子宮頸部細胞診)を受けていれば、異形成で発見され、治療することが可能となります。多くの先進国ではほぼ例外なく、子宮頸部細胞診による検診が行われています。欧米での受診率は非常に高く、概ね60〜80%の女性が検診を受けていますが、日本では無料クーポン券の効果で受診者は増加しても、わずか25%程度にとどまっています。20〜30歳代の子宮頸がんが増加していることを踏まえて、2004年から子宮頸がんの検診対象年齢が20歳以上に改正されています。さらに、新しい検査法であるHPV-DNA検査を従来の細胞診と併用することによって、異形成を発見する精度が飛躍的に向上することが分かってきました。HPV-DNA検査とは、先ほど述べました13種の高リスク型HPVに感染しているか否かを判定するものです。HPVに感染していなければ「陰性」、感染していれば「陽性」と診断されます。「陽性」の場合、細胞診の結果と併せて判断する必要があるので医師に相談しましょう。HPV-DNA検査が「陽性」であっても、現在子宮頸がんにかかっているということではありません。また子宮頸がんに限定した場合、子宮頸部細胞診とHPV-DNA検査がともに陰性の場合は検診の間隔を3年にしてもその間に進行がんが発生することはないとの報告が多くありますので、受診をする間隔を延長することも可能となります。HPV-DNA検査は欧米で積極的に推奨されていることもあって、日本でも一部の自治体でHPV-DNA検査の導入が始まっており、今後は多くの自治体に広がることが期待されています。現在のところ宇部市・山陽小野田市が行う自治体の検診では導入されていませんが、医療機関によっては、子宮頸がん検診のオプションとしてHPV-DNA検査を併用しているところもあります。HPV-DNA検査は現在のところ保険は適用されていませんが、子宮頸部細胞診で異常が見つかった場合には保険が適用されますので、医師に相談しましょう。

子宮がん検診は自治体が行う住民検診や健康保険組合で行う職域検診として受けることができます。多くの自治体や職場では検診費用(全額または一部)の助成があります。検診に行くことは勇気が要りますが、2年に1回は、検診を欠かさずに受けましょう。何らかの症状があり、医師に相談したいことがある時は、その内容をあらかじめ用意しておくとよいかもしれません。気になることがあれば、恥ずかしがったり遠慮したりしないで、率直に質問をしてみてはどうでしょう。子宮頸がん検診は、基本的には大きな苦痛を伴わず3分以内に終わります。この記事を読んで下さった女性のみなさん、あなたの未来と家族のためにも、ぜひ子宮頸がん検診を受けてみませんか。