『腰椎分離症』

かわかみ整形外科・小児科クリニック

川上不二夫

成長期(小学校高学年から中学・高校生)のスポーツ選手が長引く腰痛を訴える場合には腰椎分離症を疑います。腰椎分離症は、一般の発生頻度は5%程度、スポーツ選手の調査では20%前後という報告があり、主としてスポーツ活動に伴う腰部への過剰な負荷が原因の疲労骨折です。MRIがなかった過去には疲労骨折の早期診断が困難であったため、レントゲンで骨折線が明確になって“分離”して観察されたため腰椎分離症と診断されていました。スポーツ活動では腰部の筋挫傷などの筋・筋膜損傷が発生することも多いですが、その場合ほとんどが1?2週間の負荷制限で軽快します。2週間以上長引く腰痛では疲労骨折(腰椎分離症)である可能性が高いといえます。腰部を反らして捻る動作を繰り返すことで発生します。身近なスポーツでは、サッカー(ヘッディング、キック)、バレーボール(アタック)、野球(ピッチング)、バスケットボール(リバウンド捕球)での各動作が典型的です。

成長期のスポーツ選手で腰痛が続く場合、病院に受診した際には、問診で腰痛の持続期間、スポーツ活動の種類・痛む動作を医師に報告すると良いと思います。腰部を反らす動作と捻る動作あるいは両者を組み合わせて痛みが誘発されれば腰椎分離症の疑いが高くなりますので、その場合にはレントゲン・CT・MRIで診断を確定してもらいましょう。

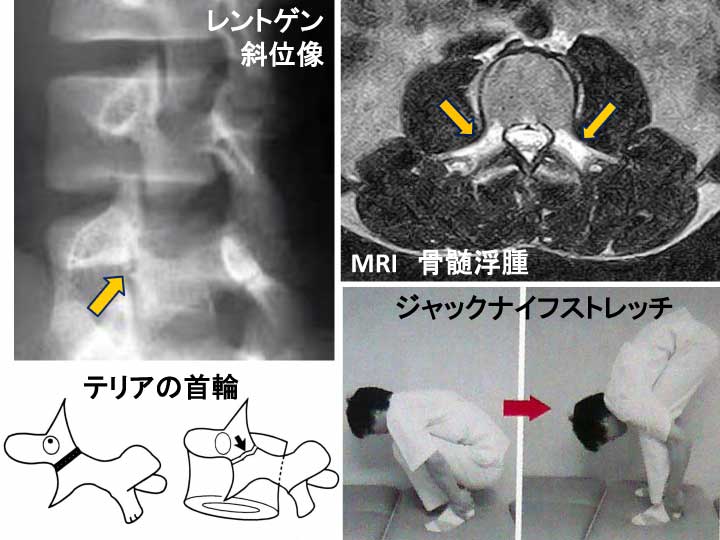

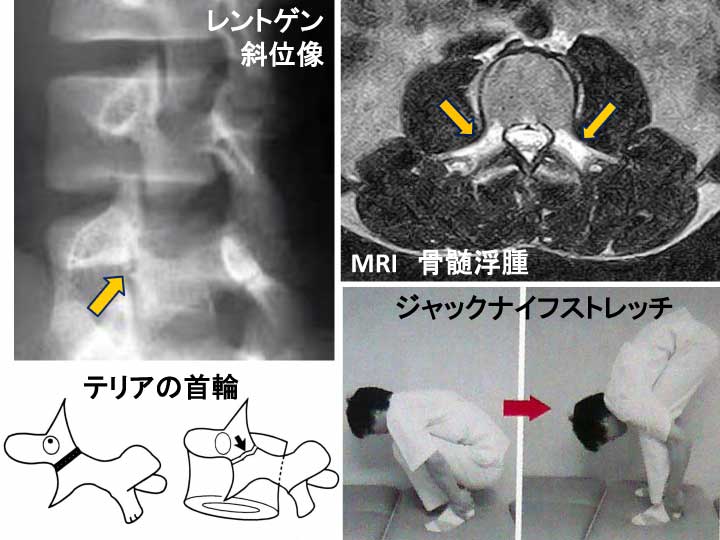

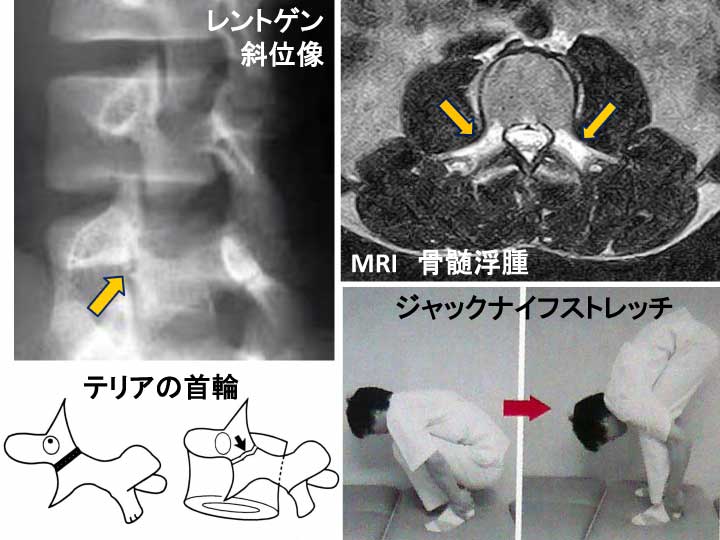

腰椎の斜位レントゲン撮影でいわゆる『テリアの首輪(犬の首のところに骨折線が見える像)』所見が典型的ですが、レントゲンで所見が認められる場合には、すでに病期は進行期?終末期となっていると考えられます。発症早期(病期の初期)にはレントゲン像で所見が得られないことがほとんどです。斜位のレントゲン像において所見が明らかでなくても、CT撮影を行うとさらに詳細な診断ができます。分離症の病期はこのCT所見により、初期・進行期・終末期と区分されています。初期の症例では確定診断のため、また進行期以降では骨癒合が得られるかどうかの予後を推定するためにはMRI撮影が有用です。MRIで骨髄内に浮腫(水分が増加している)の所見が認められると、レントゲンやCT画像で診断がつかない場合では初期の腰椎分離症であるという診断ができますし、進行期以降では骨折部の骨癒合が得られる可能性があると判断できます。

徳島大学整形外科の西良教授によると、腰椎分離症における痛みの原因は2種類あるといわれています。一つは、疲労骨折に由来する痛みです。骨髄の浮腫が骨内に止まる場合は腰を反らす動作で誘発される痛みが特徴的ですが、骨髄の浮腫が骨外の筋肉周囲まで広範囲に拡がると腰を曲げる動作でも誘発されるようになります。疲労骨折による痛みは骨折が治ると改善しますのでコルセットにより腰の反り返りと捻りの動作を防ぐ必要があります。スポーツを休んでコルセットを約3カ月間装着しましょう。もう一つは、終末期の偽関節部(進行して骨折が治らなかったところ)に炎症が起こって発生する痛みです。この場合は、短期間のコルセットや局所注射・鎮痛剤で治療しています。

疲労骨折が治って骨癒合が得られたら再発予防のためのストレッチをしましょう。腰椎の疲労骨折は成長期の障害です。成長期には骨が特に成長するので筋肉・腱が相対的に短縮しています。下肢においてはタイトハムストリングス(大腿部後方の筋が硬く短縮した状態)になっています。そのために骨盤の動きが制限されることで腰椎に曲げたり反らしたりする過負荷がかかりやすくなっています。この時期にスポーツで腰椎に負荷を繰り返すことで疲労骨折になりやすいことが理解できます。最も有効な方法は『ジャックナイフストレッチ』です。しゃがんで両手で靴のカカトを持ったまま両膝を最大に真っ直ぐに伸ばします。このストレッチで腰椎の前屈と骨盤の前傾を改善し、ハムストリングスと下腿三頭筋(ふくらはぎの筋)をしなやかにすることで疲労骨折を予防することができます。さらに、股関節が硬いと腰椎に捻り方向の負荷が加わりやすくなりますので、股関節と周囲の筋群のストレッチも重要です。

(宇部市医師会整形外科医会)