【日時】平成23年2月1日(火)19:00〜

【場所】光商工会議所2階大会議室

【製品説明】19:00〜

子宮頸がん予防ワクチン「サーバリックス」について

グラクソ・スミスクライン株式会社

【特別講演】19:15〜

座長医療法人三生会みちがみ病院院長道上 文和先生

「婦人科がん臨床現場のエッセンス」

綜合病院社会保険徳山中央病院

産婦人科主任部長 沼 文隆先生

光市では平成23年1月より子宮頚がんワクチン接種費用の全額助成が始まります。それに伴い周南地区で中心的な役割を担っておられる徳山中央病院の産婦人科主任部長の沼先生に一般的な説明をいただくことになりました。

日本国民の老齢化に伴い“がん”は日本の国民病という観があります。昭和56年(1981年)以降、がんはわが国の死因の第一位となり、毎年30万人以上ががんで死亡しています。生涯がん罹患率は男性で2人に1人、女性で3人に1人、年間の新規がん患者は50万人以上に及んでいます。子宮がんの年間新規がん患者は約2万人、年間死亡患者は約5000人です。子宮頚がんに限ると新規が1.5万人、死亡が約3500人です。

女性の健康は、生物学的には、出産可能年齢・更年期・老年期という長期的な時間軸と月経周期という短期的な時間軸の両者で女性ホルモンと密接に関係しています。

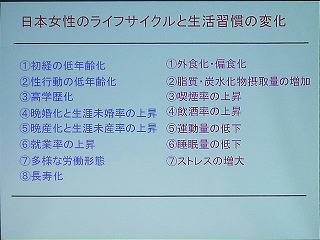

「歌は世につれ 世は歌につれ」

ここ数十年日本女性の生活環境は急激に変化しました。家内での過重労働から解放され、生活の欧米化・少子化・多様な社会的活動などとともに、ストレスの増大や食事の欧米化・不規則な生活・喫煙率の上昇など、日本女性のライフサイクルは大きく変化を遂げました(図1)。それに伴い初経は戦前16歳前後だったものが11〜12歳に、出産回数5〜6回だったものが1.26回、妊娠・授乳期の無月経・無排卵機関は約3年から2年弱に減少してきました。結果的に生涯月経回数が約3倍に増加したことになります。それによって増えてくる病気は子宮内膜症・不妊症・チョコレート嚢腫などがあり、その延長線上に子宮がん・卵巣がんなどが増加してきております。疾患別がん死亡者数(2008年女性がん・図2)では子宮がん(子宮体がん+子宮頸がん)が4.2%を占めています。

図1

図1 図2

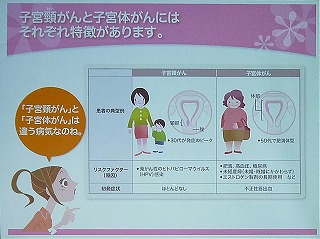

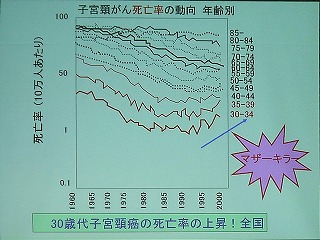

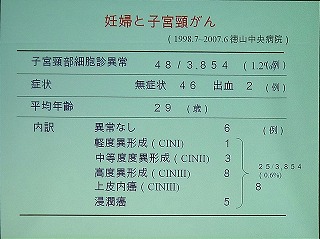

図2子宮頸がんと子宮体癌は似て非なる病気であって、発症年齢からその原因となるもの、症状に至るまで対照的です(図3)。子宮頚がんは初発症状に乏しく、発見が遅れることが多いことに注意すべきです。しかも、マザーキラーといわれ、発症のピークが30歳代で、その死亡率がここ10年で上昇傾向にあるのは注目すべきことです(図4)。妊婦と子宮頚がんとの関係について徳山中央病院で調査したところ、1.2%に細胞診異常が発見されました(図5)。

図3

図3 図4

図4 図5

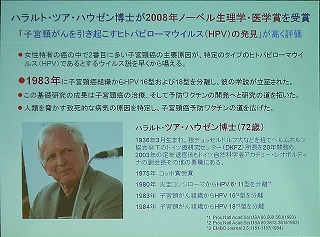

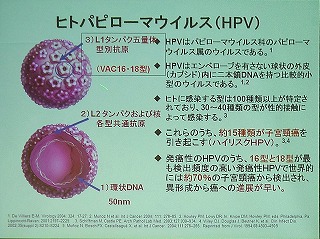

図5子宮頚がんはヒトパピローマウイルスの持続感染が原因していることが発見され(図6)、子宮頚がん予防ワクチンによる発がんの抑制を目的とした行政の助成制度が行われるようになりました。ヒトパピローマウイルス(HPV)は100種類以上が特定されていて、約15種類が子宮頚がんを引き起こすとされています。発ガン性のHPVのうち、16型と18型が最も検出頻度の高い発癌性HPVで世界的には約70%の子宮頚がんから検出されるといいます(図7)。WHOの推定では発がん性HPV感染者は約3億人、子宮頚がんに発展するものは45万人、約0.15%といわれます。

図6

図6 図7

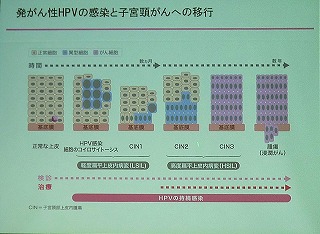

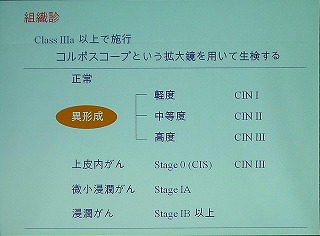

図7子宮頚部上皮の異型化の段階は図8のように表現されておりましたが、ベセスダシステムが導入され、その報告書式がやや煩雑になりました。簡素化すると図9のようになろうかと思います。

図8

図8 図9

図9癌治療に関し最近の傾向として治療後のQOL向上が叫ばれるようになりました。すなわち卵巣機能温存・膣再建・自律神経温存など、術後の機能温存に力が注がれるようになりました。

最後に子宮頚がんの現状についてまとめておきます。

中学・高校生女子の性行経験率は20年前の約3倍に増加し、早期にHPV感染するために、20歳・30歳代の早期がんが急増し、30歳代の死亡率が増加傾向にあります。それに伴い妊婦と子宮頚がん罹患患者の年齢層がオーバーラップしつつあります。子宮頚がん初期であれば子宮摘出により生命予後は良好だが妊孕能を喪失するというデメリットにぶつかります。

HPVワクチンであるサーバリックス(2価)は2009年10月16日に製造販売が承認され、12月12日より供給が開始されています。また、2011年、メルク社のGardasil(4価)が4月に承認、6月に発売予定です。

子宮頚がんワクチンとともに定期的な検診を行うことにより子宮がんを予防することが重要と考えます。